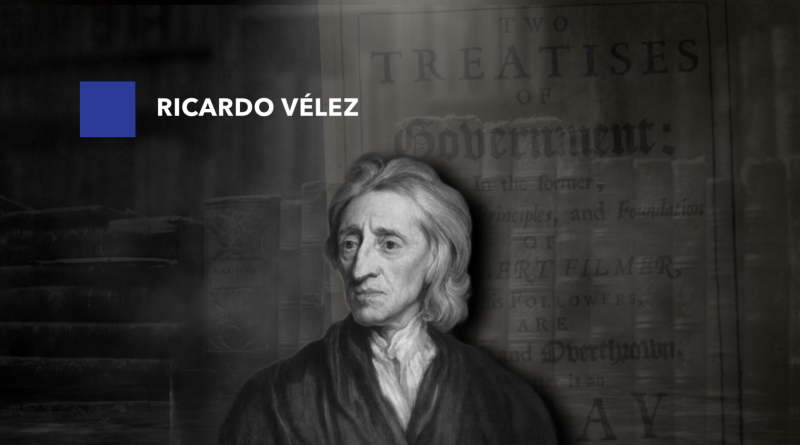

John Locke e os ideais liberais de justiça e representação (parte dois)

Para ler a primeira parte, clique aqui.

II – Ideias centrais contidas nos Dois Tratados sobre o governo.

Os aspectos essenciais da doutrina política de Locke podem ser sintetizados nos seguintes 15 itens:

1 – O jusnaturalismo, na antropologia e na política de Locke.

Ao se organizarem politicamente, os homens devem lembrar quem são eles. Os seres humanos não se criam a si próprios nem são donos de si mesmos. São criaturas de Deus, e como tais devem agir. A respeito, Locke frisa: “Pois sendo todos os homens artefato de um mesmo Criador onipotente e infinitamente sábio, todos eles servidores de um Senhor soberano e único, enviados ao mundo por Sua ordem e para cumprir Seus desígnios, são propriedade de Seu artífice, feitos para durar enquanto a Ele aprouver, e não a outrem” [Locke, 1998, II, § 6: 384-385]. Esta é uma concepção ditada pelo senso comum.

Não há dúvida de que o pensamento de Locke ancora no jusnaturalismo. Sobre este tema, no entanto, o nosso pensador não deixou uma obra acabada, embora, na sua juventude, tivesse enveredado por esse caminho, como testemunham os seus Ensaios sobre a lei da natureza [Locke, 1954]. Nesta obra, o pensador ancorava numa concepção voluntarista do direito natural, herdada da tradição escolástica, com a qual Locke se familiarizou graças à influência de Richard Hooker (1554-1600), com a obra intitulada: On the Laws of Ecclesiastical Policy, publicada no fim do século XVI. A edição consultada por Locke provavelmente fosse a de 1632 [cf. Laslett, 1998: 617]. Segundo essa visão voluntarista que vingou nos autores medievais, o Homem e o Mundo possuem uma natureza dada por Deus no ato da criação. A Ordem Cósmica, portanto, decorre da Vontade Divina, que a nossa razão intui nas Leis da Natureza. Locke evoluiu dessa concepção de viés teológico para uma idéia de jusnaturalismo alicerçado na concepção do racionalismo empirista: somos dotados de uma razão que nos permite descobrir a Ordem da Natureza que antecede, portanto, à ação humana e que deve ser preservada.

A respeito dessa idéia presente nos Dois Tratados sobre o governo, frisa Norberto Bobbio (1909-2004): “(…) Os Tratados são uma obra caracteristicamente jusnaturalista, inspirando-se na idéia de que existe uma lei natural, a qual pode ser conhecida e é obrigatória e que, no mundo civil, de modo geral no mundo das relações da convivência humana, tudo o que se ajusta a essa lei é um bem. A principal função do filósofo político consiste em descobrir, sob as falsas teorias e as práticas corruptas que dominam o mundo da política, as relações naturais que permitem reconstituir o Estado que mais de perto respeite a natureza, sendo assim o mais livre e o mais justo” [cf. Bobbio, 1998: 147].

Repetidas vezes, ao longo dos Dois tratados sobre o governo, o nosso autor repete a palavra natureza. Ora, a expressão deve ser interpretada à luz da tradição jusnaturalista de pendor racionalista por ele adotada. Assim, frisa Bobbio: “Quando Locke fala em natureza, quer referir-se à forma tradicional com que toda a corrente jusnaturalista considerava a natureza: um conjunto de instintos e de inclinationes, dentre os quais citará expressamente o instinto de conservação e de procriação. Quando fala de lei natural, refere-se ao conjunto de regras de conduta que a razão encontra e propõe – não se limita a expor, como nos ensaios da mocidade, mas indica, dita, sugere – para a melhor constituição da sociedade humana, familiar, civil, das gentes” [Bobbio, 1998: 148].

Bobbio sintetiza assim os aspectos básicos do jusnaturalismo lockeano, na forma em que está presente nos Dois tratados sobre o governo: “O que nos dizem os Tratados a respeito da lei natural é, antes de mais nada, que ela existe e ora é apresentada como escrita no coração de todos os homens, ora como não escrita, porém encontrável nas mentes dos homens. Em segundo lugar, sabemos que é cognoscível, como se lê, entre outras passagens, naquela que diz que ela é evidente e inteligível por toda criatura racional. Além disso é obrigatória, como não poderia deixar de ser: O estado da natureza é governado pela lei da natureza, que obriga a todos. E como se vê, esta obrigatoriedade abrange todos os homens, o que significa que a lei natural – única entre todas as leis – é universal: Comum a todos. Afastando-se da teoria voluntarista da sua mocidade, para a qual a lei natural era proposta pela vontade divina e descoberta – apenas descoberta – pela razão, Locke segue sua inclinação racionalista profunda, que o leva a desvincular, cada vez mais, o conhecimento humano dos pressupostos teológicos” [Bobbio, 1998: 148].

A inspiração racionalista com que Locke acolhe a tendência do naturalismo é, no entanto, de índole empirista, não metafísica (à maneira cartesiana ou espinosana). Afinal de contas, o nosso autor é tributário da crítica à metafísica ensejada na obra dos seus longínquos mestres nominalistas, William Ockham (1288-1348) e John Duns Scot (1265-1308), que o antecederam em Oxford. Lembremos que, segundo essa tradição, a nossa razão está aparelhada para descobrir as essências das realidades que constituem o mundo natural. Essas essências não são, porém, traduzíveis em conceitos universais que elaboramos instantaneamente, a partir da apreensão empírica do mundo. Apreendemos, ao ensejo da experiência, certamente, as essências. Mas não como formas universais. Ao conceito de quidditas (essência imutável), com que os escolásticos do continente europeu entendiam a apreensão de essências universais, os discípulos dos nominalistas ingleses contrapunham o conceito de estitas (estidade), que remetia para a apreensão de algumas características constantes hauridas da experiência. O conceito de homem, por exemplo, para a tradição nominalista, deveria ser formado a partir da apreensão das várias modalidades que a humanidade assume nas múltiplas culturas presentes no mundo e essa apreensão tem de ser dada na experiência concreta e, sempre, referida a ela. Esta ideia, certamente, veio influenciar na antropologia de pendor ecumênico de Leibniz, que enxergava, na cultura tibetana, elementos semelhantes aos desenvolvidos pelas metafísicas espiritualistas européias [cf. Vélez, 1995: 49-60].

Como é sabido, a influência nominalista fecundou tanto o pensamento da segunda escolástica ibérica na obra de Francisco Suárez (1548-1617), Luis de Molina (1535-1600), Pedro da Fonseca (1528-1594), etc., como o pensamento de Locke e, em geral, da geração whig. Em ambos os contextos, o ibérico e o britânico, a inspiração nominalista abriu a porta para o desenvolvimento de idéias de um protoliberalismo, como o acalentado na teoria da soberania popular presente em Locke e Suárez.

– Artigo publicado originalmente no site do autor.