“Da palavra ao medo”: uma defesa da parresia

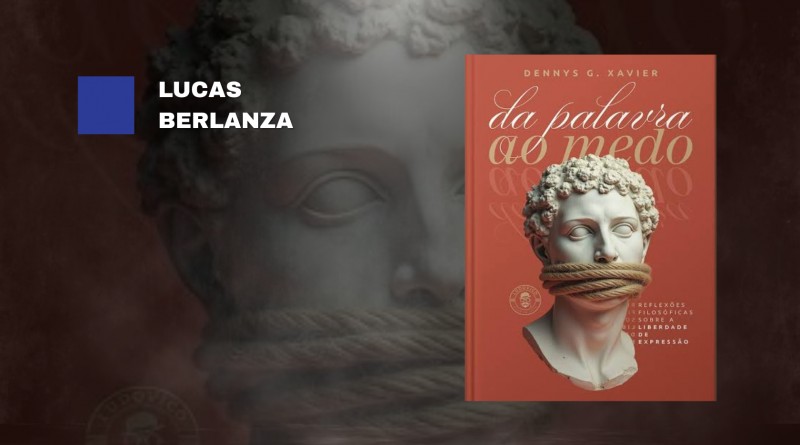

A mais recente obra do professor Dennys Xavier, Da palavra ao medo – Reflexões filosóficas sobre a liberdade de expressão, editada pelo Clube Ludovico da LVM Editora, é uma nova incursão no tema mais importante da atualidade – bom seria se não fosse tão relevante, mas, já que o é, toda iniciativa séria de abordá-lo será bem-vinda. O trabalho de Dennys se distingue pelo vasto aparato conceitual da Filosofia que emprega, longe de se limitar aos autores modernos, e pela amplitude que confere ao direito de dizer, afastando com intrepidez certos limites legais que mesmo autores liberais acharam por bem reconhecer.

A recuperação dos clássicos da Filosofia grega, especialidades do autor, permite conferir à liberdade de expressão um status ainda maior do que apenas o de um direito a ser exercido em sociedade: o de nada menos que um fundamento da existência do ser racional. O conceito central com que trabalha é o de parresia, noção desenvolvida precisamente pelos antigos gregos, não pelos modernos, conforme Dennys, como “vocabulário nativo de um mundo em que a coragem de dizer era ao mesmo tempo um gesto político, ético e institucional”. Conquanto compreenda que não vivemos mais na Grécia antiga, ele recupera o termo, mesmo ciente de que “toda reconstrução conceitual é também um gesto interpretativo situado”, para significar “a prática da liberdade de expressão exercida em sua forma mais plena, ilimitada e irrestrita, caracterizada pela faculdade de dizer tudo o que se pensa sem submissão a qualquer cerceamento”.

Sua obra é uma apologia da parresia, dialogando com grandes pensadores ocidentais cuidadosamente selecionados pelo modo por que se debruçaram sobre o assunto ou ajudaram a construir o conceito, mas não se propõe a ser um tratado ou “compêndio normativo” sobre o direito à liberdade de expressão. Antes, o autor explica seu trabalho como uma investigação filosófica que trabalha a liberdade de expressão como “um problema do espírito, uma questão do logos, no interior da frágil condição humana”, uma “condição constitutiva do pensar” que permite que a palavra expresse a “interioridade consciente”. O “falar” é elevado, especialmente pelos autores gregos na companhia dos quais Dennys inicia sua obra, ao patamar de uma condição de verdadeira existência, em conjunto com os outros indivíduos, através da conexão estabelecida pela linguagem. A investigação racional que sustenta a tradição filosófica do Ocidente, bem como, a rigor, toda a elaboração cultural de que se tem notícia na história da Civilização, dependem da conversação. O silêncio as inibe, sendo, portanto, a censura, mais do que uma restrição política, uma distorção “ontológica/essencial”, uma “mutilação da alma que abdica da verdade em nome da conveniência ou da servidão”.

Historicamente, Dennys associa a concepção da “liberdade de dizer” com que pretende trabalhar à transição do mundo grego arcaico para o clássico, com a constituição das cidades-Estado entre os séculos VIII e VII a.C. A experiência da pólis, onde a Filosofia seria gestada, instaurou “uma nova forma de existência”, trazendo à luz “um tipo de racionalidade não disposta a se entregar às fórmulas sagradas dos poetas, às reproduções messiânicas das narrativas transmitidas pelos rapsodos ou por qualquer dito ritual de caráter religioso”. Essa flexão, brilhantemente narrada por Dennys, situou a palavra em uma posição de peculiar protagonismo, instrumento de submissão do orador ao poder arbitral do público através do convencimento, da peitho (persuasão). Já era possível vislumbrar a consciência de que o cerceamento da palavra seria a imposição de freios ao próprio pensamento.

A começar pelos chamados “Sete Sábios Gregos”, pensadores voltados a uma sabedoria prática e cívica mais do que à construção de sistemas ontológicos, vistos por Dennys como “precursores de um mundo em que a palavra pública se torna fundamento da política”, o autor identifica na parresia uma força criadora que intervinha na construção da pólis e flertava com o desconforto ao anunciar a verdade mesmo sob risco, quer de perigo efetivo à vida por contestar os poderosos, quer do escárnio. Entre os gregos, embora a parresia fosse simultaneamente reverenciada e temida (não apenas por incomodar as autoridades temporais, mas também os deuses), ela floresceu paulatinamente como um dever, um alicerce ético dos mais elevados, o que se verifica em plenitude na figura de Sócrates (470 a.C. – 399 a.C.).

Se os liberais, por razões óbvias, identificados com os pensadores modernos que configuram a tradição liberal propriamente dita, tenderão a evocar tais autores dos últimos séculos para refletir sobre a questão, Dennys remonta a raízes mais recuadas e enxerga no clássico Apologia de Sócrates a “magna carta da liberdade de expressão no mundo antigo”, genuíno manifesto não apenas pelo direito de falar, mas pelo direito de filosofar – o que, na concepção socrática, seria basicamente a mesma coisa, já que filosofar pressuporia questionar, confabular com os diversos argumentos, enfrentá-los com o máximo rigor, dizer o necessário a despeito das suscetibilidades e preconceitos de rotina que pudessem ser feridos. Nosso autor ressalta como Sócrates falava impelido pela razão, pela identificação entre a falsidade e a injustiça, por um senso de dever que fazia da expressão da verdade, à revelia das perturbações que causasse, um autêntico imperativo moral.

Dennys deixa claro, no entanto, que, na filosofia de Sócrates e nos diálogos platônicos, não há apenas uma apologia do dizer, seja o que for, mas do dizer bem fundamentado, provocando os interlocutores a se permitirem o que poderia ser entendido mais judiciosamente como uma “experiência interior de coragem, empenho e abertura à verdade”. Embora, do ponto de vista formal, a censura fosse rejeitada, seria preferível, e condição para que a parresia se realizasse plenamente em seu potencial, “ter a parcimônia e a prudência de colocar em movimento intelecto que pode nos afastar de condição animal bestializante” – cuidado que, diga-se de passagem, Dennys, ele próprio um professor universitário, constata ver perturbadoramente escasso à sua volta, mesmo naqueles que se propõem a ser os centros de formação de uma elite intelectual. Tanto assim que esse valor básico da liberdade de expressão em poucos espaços é tão contestado e sabotado, lamentavelmente, quanto em tais centros cuja razão de ser deveria se basear essencialmente na conversação em si mesma…. Entre muitos de nossos PHDs em censura de hoje em dia e Sócrates, não tenho dúvidas quanto a quem merece mais crédito.

Em Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), a prática de dizer tudo que se pensa é ainda mais categoricamente explicitada como uma virtude, se bem orientada, mas também como um vício se operada sem critério. Na obra aristotélica, “falar a verdade em demasia, no momento impróprio, a quem não está preparado, pode deixar de ser virtude e converter-se em desmedida”. Propõe com isso um refinamento ético desse valor, subordinando seu exercício à excelência moral, jamais uma negação de seu princípio como alicerce da vida racional e política. Dennys dedica espaço a uma oportuna comparação com Adam Smith (1723-1790), considerando que tanto ele quanto Aristóteles “reconhecem que o uso virtuoso da liberdade exige mais do que instituições legais: requer uma alma formada para o bem”, que consiga ser senhora de si mesma, contendo seus impulsos destrutivos. Apesar disso, não há qualquer aposta ingênua em que uma autoridade externa seria a responsável por promover esse uso virtuoso, de maneira que essa dimensão moral que se associa à liberdade não pode ser estupidamente atrelada à subordinação do indivíduo à tutela alheia.

O rico percurso de Dennys pela epopeia da parresia nas diversas manifestações do pensamento grego clássico e do período helenístico (marcado pela dissolução do modo de vida da pólis e a emergência do Império Macedônico) atravessa a comédia de Aristófanes (446 a.C. – 386 a.C.), cujas críticas abusadas podem suscitar reflexões sobre o ridículo da tirania do politicamente correto sobre o humor contemporâneo; a escola filosófica do cinismo de Antístenes (445 a.C.-365 a.C.) e Diógenes de Sinope (412 a.C.-323 a.C.), com sua denúncia flagrantemente despudorada contra as convenções sociais e sua defesa da franqueza e da coerência absolutas; o estoicismo de Zenão de Cítio (333 a.C.-263 a.C.) e Epicteto (50-138), para quem a fala livre é uma demonstração de excelência e “o homem verdadeiramente livre é aquele que não teme dizer a verdade, pois sabe que a virtude está em viver em conformidade com a natureza racional e não em agradar a ouvidos sensíveis”; e o ceticismo de Pirro de Élis (360 a.C.-270 a.C.), para o qual “liberdade de expressão não significa o direito de afirmar, mas a soberania de não se submeter ao império das afirmações”.

A narrativa de Dennys identifica uma transfiguração da parresia na Idade Média, pois, embora não tenha cessado de existir como valor, ela foi reinterpretada e domesticada pelo novo mundo cristão da Europa ocidental. O diálogo entre a razão filosófica e a fé cristã promoveu acomodações e cerceamentos; evidentemente, em uma sociedade em que se concebia a verdade como uma revelação divina “custodiada pela autoridade da Igreja, qualquer tentativa de expor publicamente doutrinas, opiniões ou visões filosóficas que não se conformassem à fé oficial era automaticamente suspeita”. Dennys não rebaixa os filósofos da época patrística ou da Idade Média; não menospreza autores como Tomás de Aquino (1225-1274), que promoveu elaborada síntese entre Aristóteles e os dogmas da religião católica; porém, assume que a instituição eclesial, embora tenha oferecido respaldo e mesmo fomento ao saber científico, “por considerá-lo instrumento útil à construção de um universo intelectualmente ordenado, compatível com os desígnios da criação”, limitava essa abertura quando as perquirições científicas desafiavam “os quadros metafísicos e cosmológicos sobre os quais repousava a autoridade doutrinal da Igreja” – como revelariam casos como o de Giordano Bruno (1548-1600), executado por defender doutrinas que levavam “longe demais” o exercício especulativo da “razão metafísica”, e Galileu Galilei (1564-1642), físico e astrônomo que abjurou publicamente a teoria heliocêntrica por ser constrangido a isso. Ainda que o pensamento medieval tenha preservado a parresia como valor em um contexto interno ao ser humano, referente à liberdade interior e na relação de intimidade com Deus, ou em um contexto sacerdotal, referindo-se à coragem de líderes cristãos de combater pecados institucionais na Igreja, sua manifestação laica se deteriorou, subordinando-se à ortodoxia religiosa.

Apenas na reta final de seu livro, efetivamente, Dennys Xavier se debruça sobre autores modernos. Ele escolhe dois: John Stuart Mill (1806-1873) e George Orwell (1903-1950). No primeiro, enxerga, em seu clássico On Liberty (1859), a defesa mais refinada e sistemática da liberdade de expressão no mundo moderno. De maneira que recobra o espírito dos gregos antigos, Dennys mostra como Mill alça a liberdade de expressão ao pedestal de “condição ontológica da autorrealização humana” e núcleo irradiador da liberdade política. Ressalta a inviolabilidade do indivíduo como uma unidade autônoma, senhora de si, sobre a qual se pode tentar exercer influência através do convencimento, mas nunca através da imposição pela força.

Em Orwell (depois de uma breve abordagem também do clássico Fahrentein 451 de Ray Bradbury, 1920-2012, e de uma discussão do controverso paradoxo da tolerância de Karl Popper, 1902-1994, que Dennys julga inconsistente), nosso autor esmiúça a denúncia do totalitarismo, mas, mais do que isso, de suas estratégias de adestramento, notadamente a adulteração dos termos para que sequer haja palavras à disposição para formular uma crítica aos que estão no poder. Merece destaque uma nota de rodapé em que o livro registra uma conversa com o russo Vladimir Pershin, que também tive o prazer de conhecer, em que, perguntando-se a ele se os estudantes russos elaboravam nas escolas alguma tentativa de combate mais intenso ao regime soviético, a resposta foi que não havia sequer “vocabulário para isso”.

A tese que Dennys extrai de sua jornada teórica é a de que a parresia é tão fundamental, tão essencial, tão inviolável, que não há praticamente nenhuma justificativa para cerceá-la – nem mesmo aquelas que o próprio Mill admitia, como a de que “as opiniões” perderiam “sua imunidade quando são dadas em circunstâncias em que sua expressão constitui uma instigação explícita a algum ato nocivo”. As únicas esferas sobre as quais se poderia atuar para proteção da vida, da liberdade e da propriedade seriam as esferas da ação, nunca a esfera da palavra, o que implica uma anulação do Estado com relação a qualquer pretenso “crime” que se alicerçar apenas no exercício do verbo. O que levaria as pessoas a pensarem ao contrário seria a sujeição ao domínio do phobos, o medo – “do erro, do escárnio ou da exclusão”. Confrontá-lo e aceitar o caráter inegociável da liberdade de dizer não seria “defender a vulgaridade, nem o grito, nem a ofensa por si só”, mas “defender a possibilidade de construir um mundo onde o que é verdadeiro, mesmo quando rude, possa emergir do fundo da alma humana”, aceitando que “o erro é inevitável, mas o silêncio obrigatório é tão imperdoável quanto ineficaz”.

O autor admite apenas uma limitação à liberdade de expressão: aquela imposta pela propriedade. Assim, quando se faz alusão ao famoso caso de uma pessoa denunciando um falso incêndio dentro de um cinema, por exemplo, Dennys reconhece que ela comete um crime, mas porque desrespeita as regras do espaço privado da sala de cinema. Da mesma forma, ninguém tem a liberdade de dizer o que quiser na casa dos outros – pelo menos, não a de dizer e se manter lá.

Concordo com Dennys em que a exceção mencionada se inscreve dentro da regra que ele menciona. Não estou certo de que estou preparado para acompanhá-lo em plenitude, porém, ao menos não sem esmiuçar certos nuances. Por exemplo, ele nos diz que “uma ameaça de morte pode ensejar visita de forças policiais a quem ameaça, como forma de prevenção/dissuasão/advertência, mas, em si, não é outra coisa a não ser emissão vocal, expressão”. Ao contrário, quando alguém contrata um assassino, já estaria entrando na esfera da ação, única realmente criminalizável. Como não há nenhum critério absolutamente infalível para garantir a priori se uma ameaça será ou não cumprida, e muitos dos crimes são cometidos sem ameaça prévia – ao que Dennys ironiza de maneira genial: “nem por isso criminalizaremos o silêncio que antecede o atentado” -, uma ameaça em si, apenas verbalizada, não pode ser considerada um crime.

Em essência, não estou em desacordo com a tese central; ao admitir, porém, que o Estado possa exercer ações preventivas ou dissuasórias, Dennys admite que o aparato estatal, sob a forma das forças policiais, pode tomar iniciativas provocado apenas pelo uso da palavra nesse caso específico, em existindo uma presunção razoável de que a vida de um indivíduo possa ser alvo de outro. Por sermos criaturas racionais, acredito que tenho o direito de ler e interpretar uma ameaça de morte como querendo dizer exatamente o que ela diz e, sentindo-me em risco, solicitar à polícia que faça uma averiguação quanto ao potencial de perigo real, bem como dê uma advertência clara ao remetente. Suponhamos que uma ameaça seja feita utilizando, como se veem nos filmes de Hollywood, envios recorrentes de mensagens a telefones privados ou mesmo perturbações aos parentes menores de idade do ameaçado, por exemplo, “infernizando” a intimidade doméstica. Embora se trate de uma ameaça, enquanto tal, restrita ao campo verbal, ela, de certa maneira, já adentrou, sob a forma de seu caráter impertinentemente invasivo, o campo da ação, não para objetivamente matar, mas para obstar operações cotidianas da vida do ameaçado. Em casos como esse, acredito seja necessário, sim, resguardar medidas protetivas ou mesmo multas, ainda que na esfera chamada cível e não na esfera criminal. Tendo a corroborar a ideia de que o crime em si mesmo esteja associado ao ingresso na fase de execução e à configuração de ações concretas no mundo material, mas não me parece viável que eu precise ficar esperando que os planos de um inimigo que me diz desejar matar-me estejam em curso adiantado para pedir que as autoridades competentes ao menos investiguem se isso já está acontecendo.

Acredito também, como nosso caro antecessor na presidência do Instituto Liberal, Bernardo Santoro, defendeu em 2019, que os chamados “crimes contra a honra”, como calúnia, injúria ou difamação, não deveriam ser considerados como crimes, mas, ao menos em certos casos, deveria continuar a haver ilícito cível, passível de pagamento de indenização. Por exemplo, quando se trata de falsas imputações de crimes. Em 1994, em São Paulo, diretores e professores foram acusados por duas mães de alunos de terem praticado abuso sexual, no que ficou conhecido como o caso da “Escola Base”. Houve ampla exploração midiática dos fatos, sem dar voz aos acusados, praticamente a sentenciá-los antes que houvesse o resultado do processo. Suas vidas profissionais e seu negócio foram destruídos, e, por mais que louvemos a liberdade de expressão, é óbvio que não dispunham das mesmas ferramentas de reverberação de seu ponto de vista que os que sentenciaram sua culpa antecipadamente. Foram inocentados, mas o desastre já estava feito – sobretudo se levarmos em conta que era um mundo pré-redes sociais contemporâneas, onde a disseminação de um ponto de vista que não o exposto pelas grandes emissoras seria algo muito mais complexo. Não caberiam instrumentos de reparação em casos dessa natureza? Compreendo o receio de que haja vagueza no critério para definir quando as infrações a serem contempladas por esses dispositivos teriam sido efetivamente cometidas, mas, por mais que cobremos clareza e previsibilidade nas leis, o exercício do Direito sempre envolve uma dimensão interpretativa – caso contrário, dispensaríamos juízes e advogados e usaríamos computadores.

Feitas essas ponderações, que merecem maior reflexão, Da palavra ao medo – Reflexões filosóficas sobre a liberdade de expressão representa valiosíssima adição ao histórico de apreciações do tema, o mais pungente de nosso tempo. Ensina que esse anseio, para além de político, existencial, é muito mais antigo do que se supõe. Os liberais têm muito a ganhar ao mobilizar, também, o arsenal dos pensadores pré-modernos para trabalhar questões de abrangência atemporal, e louvo a esplêndida iniciativa do amigo Dennys de se lançar a essa empreitada.