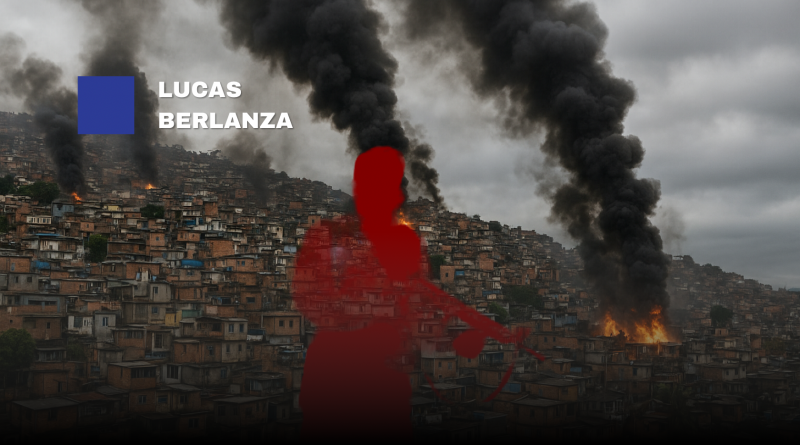

A guerra que o Brasil não declarou

A megaoperação demandada pelo governador Cláudio Castro (PL) nos complexos do Alemão e da Penha, no meu querido e sofrido Rio de Janeiro, infelizmente envolveu a morte de ao menos quatro policiais, que deram suas vidas pela segurança da população carioca. Os fatos objetivos, porém, são de que dezenas de criminosos, inclusive chefes do Comando Vermelho de outros Estados, foram mortos ou presos, além de equipamentos bélicos terem sido apreendidos. Essas pessoas e essas armas em específico estão afastadas das ruas da cidade e não estarão envolvidas em novos crimes, quer temporariamente (as que foram presas, já que nosso sistema judicial tem os problemas bem conhecidos de todos), quer para sempre.

O problema da violência foi resolvido por essa megaoperação? Sem dúvida que não. A operação cumpriu mandados de prisão e apreensão. Ela não revolucionou o cenário social do Rio de Janeiro, não transformou o Brasil. Nem poderia. As cenas degradantes e aterradoras que vimos na semana que passou são capítulos adicionais de um drama que se arrasta há muitas décadas, contando com a negligência e o alheamento da realidade de nossos governantes.

Organizações como o Comando Vermelho não são grupelhos de criminosos que se juntam para furtar a população, passíveis de serem detidos em seguida para serem julgados e condenados dentro da ambiência de um Estado de Direito (ou um pretenso Estado de Direito, como seria mais judicioso nos referirmos ao nosso país). São forças inimigas que controlam territórios inteiros, fazendo as vezes de um Estado paralelo que dita como os habitantes devem viver com base na lei da força, que decide quem pode ou não residir sob seu comando, que cobra “impostos” — leia-se: pratica extorsão — sobre qualquer atividade econômica que se aventure a se desenvolver em seus domínios.

Dizem-nos que o crime organizado é muito mais amplo do que simplesmente os subalternos de arma em punho nas favelas, que suas teias se estendem a mafiosos em condomínios de luxo, que dispõe de aliados na política e até na própria polícia, de modo que combater os criminosos visíveis seria inútil. Já está pontuado e acordado que o problema não está sendo resolvido, mas não parece lógico inferir disso que os bandidos de fuzil na mão sejam inocentes, que não haja um inimigo a ser derrubado naqueles que usam drones com bombas para travar combate, naqueles que provocam distúrbios por diversos bairros vizinhos apenas para semear o terror na população civil. Essas pessoas mandam, sim, nos territórios em que vivem. São glamourizadas, difundem a narrativa de que seu estilo de vida é heroico e de que são benfeitoras do povo que oprimem.

População a favor da polícia

A pesquisa AtlasIntel, porém, sustenta que mais de 80% dos moradores de favelas, tanto do Rio quanto do resto do país, aprovam a realização de operações para neutralizá-los. Se é para recorrermos persistentemente a argumentos de autoridade, será que essas pessoas sabem menos do que a maioria de nós sobre os horrores a que são submetidas?

A professora Sandra Cavalcanti, grande liderança política fluminense, já dizia em 1998 que “os territórios inimigos, onde estão implantados esses governos paralelos, devem ser conquistados, devem ser mantidos sob rígida ocupação até que não reste ali qualquer vestígio do poder paralelo”. Desde, pelo menos, o governo Brizola, reencarnado em toda a escola política que sedimentou no Estado e pela corja de origem emedebista, historicamente aliada dos governos do PT, o Rio optou por conviver com criminosos que fazem muito mais do que apenas vender drogas. Traficantes e milicianos aterrorizam a população com recursos cada vez mais sofisticados, problema que, por mais que sejamos um foco, está espalhado por vários outros estados.

“Uma verdadeira guerra”

Hesitamos mais, porém, em reconhecer nisso uma verdadeira guerra do que, por exemplo, em “engolir” a fantasiosa narrativa de que os poderes republicanos estiveram sob a terrível ameaça do batom de Débora Rodrigues e seus companheiros de 8 de janeiro. Toleramos incessantemente o intolerável, naturalizamos o absurdo, aceitamos a ADPF das Favelas e outras medidas do governo federal e da juristocracia a inverter todos os valores e beneficiar os criminosos — a rigor, inimigos, eles sim, da soberania nacional.

Deveria ser mais do que a hora de dar um basta, mas não sejamos imbecis de confundir isso com institucionalizar a total centralização da segurança pública nas mãos do governo federal, como as vozes do oportunismo barato prontamente se levantaram a proclamar. Uma necessária coordenação não deveria implicar a destruição do nosso já parco federalismo. Trata-se de esperteza rapace dos que bradam contra qualquer ação repressiva, os doutores em direitos humanos que repetem os mantras de sempre — “inteligência, consciência social, os pobres estão morrendo” —, mas cujas lideranças estão no poder a maior parte do tempo (quer no governo do país, quer nos governos recentes do estado do Rio, onde prevaleceram seus aliados), e não se viu nem sombra dessa tal “inteligência” para equacionar a tragédia.

“Estamos diante de uma guerra não declarada, que insistimos em nos enganar ao considerar como um dado rotineiro da realidade”

O que precisamos não é retirar a competência principal sobre a segurança pública das mãos dos estados. É reconhecer que, ao contrário do que reza a lenda, não estamos diante de um problema convencional de segurança pública. Estamos diante de uma guerra não declarada, que insistimos em nos enganar ao considerar como um dado rotineiro da realidade. Estamos diante de um poder que se impôs sobre parcelas expressivas do espaço nacional e que consegue desafiar o Estado brasileiro. Está mais do que na hora, portanto, de declarar essa guerra, que, por isso mesmo, depende de ação federal — e, por que não, de cooperação internacional.