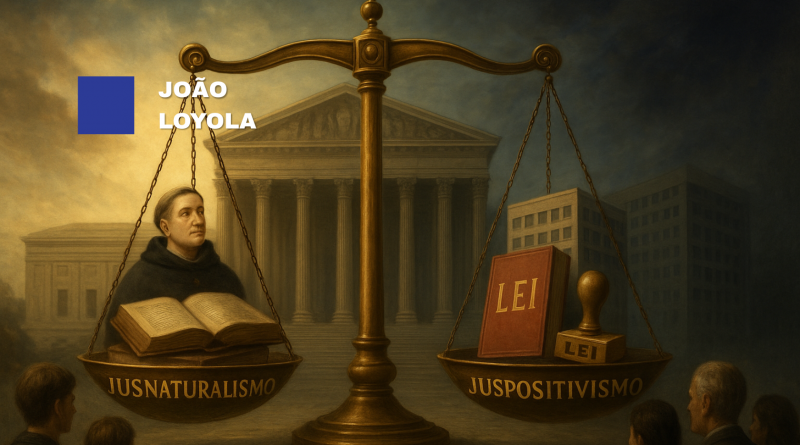

Jusnaturalismo vs. Juspositivismo: a necessidade de bons representantes e a revisão constante das leis

Ao longo da história do pensamento jurídico, poucos embates foram tão relevantes e permanentes quanto o que opõe o jusnaturalismo ao juspositivismo. O primeiro, com raízes no direito romano, no pensamento escolástico e nos filósofos do Iluminismo, defende a existência de um direito anterior e superior ao próprio Estado, baseado na razão, na moral objetiva e na natureza humana. O segundo, fruto do racionalismo moderno e da ascensão do Estado moderno, sustenta que o direito é apenas aquilo que foi posto (positivado) por uma autoridade legítima: a lei enquanto expressão formal da vontade estatal.

Essa divergência, porém, não é apenas acadêmica. Ela estrutura a vida prática dos cidadãos e define se o Estado é um garantidor de liberdades ou um agente de opressão legalizada. O jusnaturalismo inspira a defesa de direitos universais, enquanto o juspositivismo, levado ao extremo, pode servir de justificativa para a institucionalização de injustiças sob a aparência de legalidade. Esse choque teórico se fez sentir em momentos históricos cruciais, como na luta contra regimes totalitários do século XX, quando tribunais de Nuremberg rejeitaram a mera formalidade positivista e recorreram a princípios superiores de justiça para julgar crimes nazistas, consagrando a máxima de que a lei não pode legitimar o injusto.

Em termos simples, o jusnaturalismo sustenta que o direito deve respeitar princípios morais objetivos, como a dignidade, a liberdade e a justiça. Tais valores são anteriores ao Estado e vinculam qualquer legislação. Essa concepção, já presente no Corpus Juris Civilis romano e amplificada pelos escolásticos, vê a lei como um reflexo da ordem natural do universo, ordenada pela razão humana e, em última instância, pela lei divina. Tomás de Aquino sistematiza essa ideia ao distinguir quatro tipos de lei: a lei eterna (vontade divina que governa o cosmos), a lei natural (participação da razão humana na lei eterna), a lei humana (criação legislativa que deve estar em conformidade com a lei natural) e a lei divina revelada. Para Aquino, qualquer lei humana que se afaste do bem comum deixa de ser propriamente lei.

O juspositivismo, por sua vez, confere validade às normas apenas pela sua forma e origem estatal. Hans Kelsen, em sua Teoria Pura do Direito, radicaliza esse entendimento ao propor a completa separação entre direito e moral. Para ele, a ciência jurídica deve ser uma ciência normativa, voltada apenas para o estudo das normas válidas dentro de um sistema hierarquizado. Nesse modelo, a validade de uma norma decorre da sua posição na pirâmide normativa e de sua conformidade com uma norma superior, até chegar a uma norma fundamental pressuposta (Grundnorm). Essa construção elimina qualquer juízo moral sobre o direito, limitando-se à análise formal da legalidade. Norberto Bobbio reforça esse entendimento ao distinguir entre validade, eficácia e justiça, defendendo que a tarefa da ciência do direito não é perguntar se a lei é justa, mas se é válida e eficaz. Embora essa visão forneça segurança jurídica e previsibilidade, ela carrega o risco de legitimar sistemas injustos quando a moral é completamente excluída do debate.

John Locke já advertia em seu Segundo Tratado sobre o Governo Civil: “onde não há lei, não há liberdade”. No entanto, para Locke, essa lei legítima deve estar ancorada em princípios universais e não em maiorias circunstanciais. Para ele, os direitos naturais à vida, liberdade e propriedade não são concedidos pelo Estado, mas apenas reconhecidos e protegidos por ele. Locke inaugura assim o liberalismo jurídico moderno, em oposição às concepções absolutistas que subordinavam o indivíduo ao soberano. Santo Agostinho, séculos antes, afirmava que “uma lei injusta não é lei”, distinguindo claramente entre a validade formal e a legitimidade moral da norma. Sua visão influenciou toda a tradição medieval de direito natural. Tomás de Aquino, por sua vez, desenvolveu a ideia de que a lei injusta é um “ato de violência”, porque se descola da razão e do bem comum. Esses pensadores mostram que a validade formal não basta: é preciso justiça material. A própria tradição moderna de direitos humanos, que culmina na Declaração de 1948, ecoa diretamente essa herança jusnaturalista.

Foi justamente essa a crítica de Frédéric Bastiat em A Lei ao afirmar que “a lei se tornou instrumento de espoliação quando, em vez de proteger a liberdade e a propriedade, passou a violá-las em nome de um bem coletivo abstrato”. Para Bastiat, a lei deveria ser apenas um instrumento de proteção dos direitos individuais. Quando usada como ferramenta de redistribuição forçada ou de engenharia social, converte-se em mecanismo de pilhagem legal. Bastiat, escrevendo em meio ao ambiente revolucionário francês do século XIX, antecipava o perigo de que a lei, divorciada de fundamentos morais objetivos, se tornasse um mecanismo de legitimação de injustiças em larga escala.

No Brasil contemporâneo, dominado por um Legislativo disfuncional e um Judiciário militante, o risco do positivismo desvinculado de princípios morais se materializa diariamente. Em 2024, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal avançou em temas como a descriminalização do porte de drogas e do aborto até a 12ª semana, sem respaldo legislativo, substituindo o Parlamento. Ao mesmo tempo, o Congresso discutiu a regulação das redes sociais sob o pretexto de combater a desinformação, medida que ameaça diretamente a liberdade de expressão. São exemplos concretos de como normas podem nascer válidas formalmente, mas se revelarem ilegítimas por violarem princípios fundamentais.

Esse cenário de inflação normativa é reforçado pelo dado de que o Brasil possui mais de 180 mil normas federais editadas desde 1988, muitas vezes contraditórias ou obsoletas, conforme apontam levantamentos do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Essa avalanche legal gera insegurança jurídica e mina a confiança do cidadão no sistema. Aqui, a crítica de Friedrich Hayek em Direito, Legislação e Liberdade se torna atual: para ele, a substituição de normas gerais, abstratas e previsíveis por comandos específicos e arbitrários destrói a ordem espontânea da sociedade. Hayek denuncia que esse excesso normativo cria um ambiente de incerteza e dependência, minando a liberdade individual e incentivando a captura do Estado por interesses organizados.

Bruno Leoni, em Liberdade e o Direito, reforça essa visão ao sustentar que o direito genuíno não nasce da vontade legislativa centralizada, mas da prática social, do costume e da evolução espontânea das relações humanas. Inspirado na tradição romanista e em autores como Savigny, Leoni afirma que o excesso de legislação compromete a própria função do direito como garantidor de liberdade. Lon Fuller, em The Morality of Law, complementa essa crítica ao expor a “moralidade interna do direito”: para ser considerado legítimo, um ordenamento jurídico precisa ser claro, estável, publicizado, coerente e aplicável de modo congruente. Quando falha nesses requisitos, a lei degenera em arbitrariedade, ainda que mantenha formalmente sua validade.

Contudo, é preciso reconhecer que o juspositivismo, em sua defesa original, busca garantir segurança jurídica e previsibilidade ao afastar julgamentos morais subjetivos do processo de interpretação. Esse é o ponto em que Kelsen e Bobbio têm razão: a sociedade precisa de um sistema jurídico estável. Mas tal sistema não pode se encerrar em si mesmo. Sem o contrapeso do jusnaturalismo, o positivismo degenera em formalismo vazio, onde tudo o que é escrito se torna automaticamente justo.

Nesse contexto, a qualidade dos representantes políticos torna-se questão vital. A concepção liberal exige legisladores conscientes dos limites do poder, comprometidos com a proteção dos direitos naturais do indivíduo e não com o aparelhamento do Estado para a consecução de projetos utópicos. Um bom parlamentar deve saber que não é a maioria que define o justo, mas sim os princípios que garantem a liberdade de todos, inclusive das minorias. Deve saber que legislar é um ato de contenção, não de expansão do Estado. Como Montesquieu ensinava em O Espírito das Leis, a própria essência da liberdade está na limitação do poder, de modo que a separação e o equilíbrio entre os poderes servem como barreiras contra o arbítrio legislativo e judicial.

Além disso, é necessário submeter constantemente o ordenamento jurídico à crítica racional. A revisão periódica das leis, com base na realidade concreta e nos princípios morais da sociedade, é condição para manter o Estado de Direito vivo e funcional. Leis antigas, inúteis, contraditórias ou injustas devem ser revogadas. Leis novas, mesmo se tecnicamente perfeitas, devem ser julgadas à luz do bem comum e da liberdade individual. Edmund Burke, ao refletir sobre a Revolução Francesa, já advertia que a prudência é a maior das virtudes políticas: mudanças jurídicas não podem ser feitas sem respeito à tradição, à continuidade e ao limite moral. Assim, revisões legislativas não devem se confundir com rupturas arbitrárias, mas sim com ajustes constantes que preservem o núcleo da liberdade.

Ou o Brasil reafirma os princípios de justiça natural e liberdade individual ou seguirá refém de um formalismo legal que mascara abusos sob o véu da legalidade. A redemocratização do direito começa com a consciência de que nem toda lei é justa e de que o verdadeiro império da lei é aquele submetido à razão, à moral e à liberdade.