CLT: a herança fascista no Brasil e os modelos trabalhistas do mundo

A Consolidação das Leis do Trabalho, promulgada em 1º de maio de 1943, é celebrada como um marco de proteção ao trabalhador brasileiro. Entretanto, por trás da narrativa paternalista e protetiva, a CLT carrega uma herança ideológica e institucional profundamente enraizada no autoritarismo do Estado Novo e inspirada diretamente no corporativismo fascista europeu. Entender essa origem é essencial para compreender os impasses do sistema trabalhista brasileiro atual e as diferenças em relação aos modelos adotados por países que hoje lideram a produtividade e a inovação no mundo.

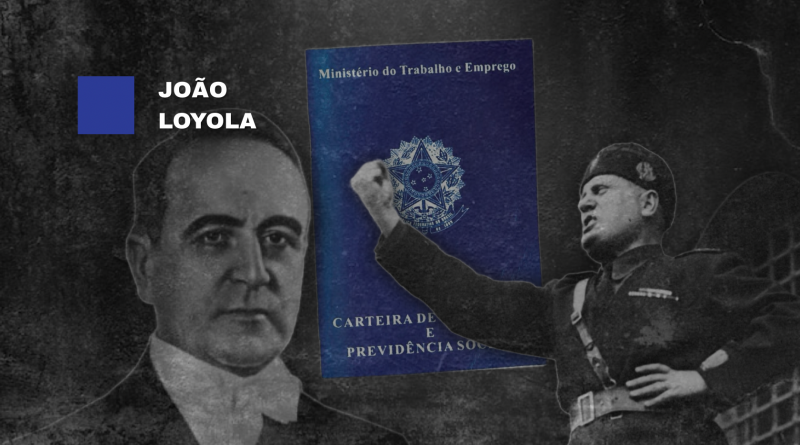

O contexto histórico do Brasil nos anos 1930 era de ebulição social. A industrialização ganhava fôlego, os centros urbanos cresciam, e as greves trabalhistas tornavam-se cada vez mais frequentes. Nesse cenário, Getúlio Vargas, ao instaurar o Estado Novo em 1937, viu no controle das massas operárias um instrumento de estabilidade política. Inspirado pelo modelo de Benito Mussolini e pela Carta del Lavoro de 1927 (documento-base do sistema fascista italiano), o regime varguista passou a desenhar uma estrutura que subordinava as relações de trabalho à mediação do Estado. A Carta italiana defendia que “o trabalho é um dever social” e que o Estado deveria ser o árbitro supremo entre capital e trabalho, suprimindo o conflito de classes em favor da “colaboração harmoniosa”. Vargas absorveu esse princípio integralmente, adotando uma retórica de “paz social” que mascarava um controle centralizado sobre sindicatos e categorias profissionais.

A CLT, portanto, nasceu sob essa lógica de tutela e subordinação. Mais do que consolidar direitos, ela institucionalizou um modelo em que o trabalhador não fala diretamente com o empregador, mas através de estruturas controladas pelo Estado, sindicatos reconhecidos, contribuições compulsórias, homologações e regras impostas verticalmente. O trabalhador brasileiro foi transformado em um súdito protegido e não em um cidadão livre para negociar. Tal estrutura garantiu estabilidade política durante o Estado Novo, mas criou uma cultura de dependência e imobilismo que, até hoje, se reflete nas relações trabalhistas e no próprio ambiente empresarial brasileiro.

Com o passar das décadas, a CLT foi incorporada à ordem democrática e ampliada pela Constituição de 1988, ganhando status quase sagrado. Contudo, sua essência permaneceu: a crença de que o Estado deve intermediar todas as relações, definir as condições ideais de trabalho e proteger o cidadão até mesmo de sua própria liberdade de escolha. O resultado é um sistema complexo, caro e inflexível, que impede o surgimento de novas formas de trabalho e desestimula a contratação formal. A informalidade no Brasil, que ultrapassa 40% da força de trabalho, é um reflexo direto dessa rigidez. Empresas e trabalhadores buscam saídas fora da lei para escapar da burocracia que encarece a relação produtiva.

A Reforma Trabalhista de 2017, conduzida pela Lei nº 13.467, foi o primeiro movimento significativo de ruptura com essa herança autoritária. Ao permitir que o “acordado prevaleça sobre o legislado” em determinados pontos, o Brasil ensaiou um passo em direção à autonomia contratual e à descentralização das relações laborais. Críticas à reforma, no entanto, ainda ecoam de setores que enxergam no Estado o único garantidor de justiça social, uma visão herdada, em parte, da mentalidade paternalista moldada pela própria CLT.

Comparar o sistema brasileiro com o de países que mais produzem no mundo ajuda a compreender o peso desse legado. Nos Estados Unidos, o direito trabalhista é descentralizado, baseado em liberdade contratual e flexibilidade. O modelo do at-will employment permite que empregador e empregado rescindam o contrato a qualquer momento, salvo por discriminação ou violação legal. Há menos garantias formais, mas uma economia mais dinâmica, com altos índices de produtividade e mobilidade profissional. A segurança do trabalhador é substituída por oportunidades abundantes e um mercado capaz de se ajustar rapidamente às transformações econômicas.

Na Alemanha, o sistema é mais equilibrado: combina legislação trabalhista protetiva com ampla negociação coletiva. Os conselhos de trabalhadores (works councils) participam da gestão das empresas, e os acordos setoriais garantem estabilidade e previsibilidade sem sufocar a liberdade econômica. Diferentemente do Brasil, o Estado não dita todas as regras; ele cria o ambiente institucional para que empregados e empregadores negociem em pé de igualdade.

Essa comparação revela uma verdade incômoda: a CLT, em sua essência, nunca foi um instrumento de liberdade, mas de controle social. Sua inspiração fascista não está apenas em sua origem histórica, mas na mentalidade que perpetua — a de que o cidadão precisa ser tutelado, que a negociação é perigosa, e que o Estado deve se colocar entre o homem e o seu trabalho. Essa visão produziu um ambiente onde a segurança jurídica é escassa, o custo do emprego é alto e o empreendedor é tratado como potencial infrator, não como criador de riqueza.

Num mundo onde o trabalho se reinventa com a tecnologia, a economia de plataformas e a descentralização produtiva, o Brasil precisa revisitar suas amarras históricas. Não se trata de destruir direitos, mas de libertar as relações de trabalho da camisa de força construída há mais de oitenta anos sob a sombra de um regime autoritário. Enquanto países liberais constroem prosperidade sobre autonomia e flexibilidade, o Brasil ainda carrega o peso de um sistema nascido da crença de que o Estado sabe melhor o que é bom para o cidadão. Enquanto essa mentalidade persistir, o país continuará sendo um prisioneiro de sua própria herança fascista.